MUSIKALIEN

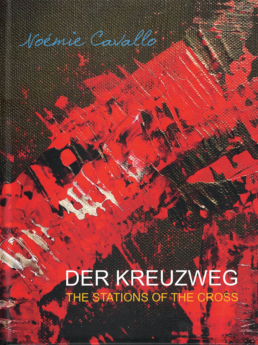

Edition BACHS TOCCATA

Edition Bachs Toccata

für Orgel solo

NOTENBAND

| Seit Jahrhunderten erste und einzige Ausgabe ohne Erfindungen der Kopisten oder Herausgeber

| Seit Jahrhunderten erstmals Takt 72 richtig gestellt

| Älteste Handschrift in modernem Notensatz

| Kritischer Bericht

TEXTBAND

| Toccata und Fuge erstmals entschlüsselt

| Die post-barocke Revolution

| Motivisch-thematische Arbeit: gestaltverändernd statt gestaltbewahrend

| Das Kartenhaus fällt zusammen

| Carl Philipp Emanuel Bach als Komponist wahrscheinlich

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Fuga F-Dur „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“

für Orgel solo

| Transkription der Fuge aus der Violinsolosonate BWV 1005/2

Michael GAILIT (*1957)

Beethoven Goes Rio

Collage für Klavier und Orgel aus

| Ludwig van Beethoven: Scherzo aus der Klaviersonate op. 2/3

| Zequinha de Abreu: „Tico, tico no Fubá“

| Ludwig van Beethoven: „Für Elise“ im Samba-Stil

Four Little Spiritual Preludes

für Orgel solo

| Little Mountain Fugue („Go, Tell It on the Mountain“)

| Inventio From Jericho („Joshua Fought the Battle of Jericho“)

| Nobody Knows the Trio Trouble („Nobody Knows the Trouble I’ve Seen“)

| When the Saints Go Bach („When the Saints Go Marching In“)

Scherzo Patterns

für 2 Klarinetten in A, Fagott und 2 Woodblocks

Sghertso

für Orgel

Johann Nepomuk HUMMEL (1778-1837)

Allegro con brio Es-Dur

für Klavier und Orgel (Transkription des 1. Satzes der Klaviersonate Es-Dur, op. 15)

Franz SCHMIDT (1874-1939)

Edition Fredigundis

Variationen über ein eigenes Thema für Orgel solo

Königsfanfaren für 14 Blechbläser und 2 Pauken mit oder ohne Orgel

| BAND 1a/1b | Orgel solo | Erstfassung 1916 | Zweitfassung 1924 | Orgelstimme 1925/26

| BAND 2 | Dirigier- und Spielpartitur

| BAND 3 | Ensemblestimmen

Fuga solemnis

für 16 Blechbläser, 3 Pauken und Tamtam

| BAND 1 | Orgelstimme

| BAND 2 | Dirigier- und Spielpartitur

| BAND 3 | Ensemblestimmen

Tod durch Auferstehung

Franz Schmidt: Ein Komponist im Fadenkreuz

Klavier und Orgel Live

Clifford Demarest (1874-1946)

Fantasy c-Moll

Grand Aria As-Dur

Rhapsody a-Moll

Marcel Dupré (1886-1971)

Symphonie g-Moll, op. 25

1. Satz Moderément Lent – Allegro

2. Satz Scherzo. Vivace

3. Satz Adagio. Lent

4. Satz Final. Animé

Orgelkonzert e-Moll, op. 31

3. Satz Final

César Franck (1822-1890)

Prélude, Fugue et Variation h-Moll

Richard Heller (*1954)

Orgiano

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Allegro con brio Es-Dur

Franz Liszt (1811-1886)

Totentanz (Paraphrase über Dies irae)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

2. Klavierkonzert g-Moll, op. 22

2. Satz Allegro scherzando

3. Satz Presto

Leo Sowerby (1895-1968)

Dialoq

Billy Strayhorn (1915-1967)

Take the A Train

Wolfram Wagner (*1962)

quasi una passacaglia

Klavier Solo Live

Frédéric Chopin (1810-1849)

Etude cis-Moll op. 25/7, Lento (Grotrian)

Polonaise As-Dur, op. 53, Maestoso (Steinway 1928)

Nocturne F-Dur, op. 15/1, Andante cantabile (Steinway 1928)

George Gershwin (1898-1937)

Three Preludes

- Allegro ben ritmato e deciso

- Andante con moto e poco rubato

- Allegro ben ritmato e deciso

Franz Liszt (1811-1886)

Dante-Sonate (Après une lecture du Dante aus Années de Pèlerinage)

Serge Prokofjew (1891-1953)

8. Sonate B-Dur, op. 84

1. Satz Andante dolce

2. Satz Andante sognando

3. Satz Vivace

Julius Reubke (1834-1858)

Mazurka E-Dur | Broad Street Presbyterian Church, Columbus, Ohio | 1989

Scherzo d-Moll | Broad Street Presbyterian Church, Columbus, Ohio | 1989

Sonate b-Moll | Broad Street Presbyterian Church, Columbus, Ohio | 1989

Rezensionen

Rezensionen

Edition Bachs Toccata

Spannend wie ein Krimi

Das „konkurrenzlos populärste Orgelwerk der Musikgeschichte“ gibt es vom Wiener Organisten Gailit in zwei Bänden minutiös aufgearbeitet: Spielfassung, Handschrift als Notensatz, kritischer Bericht UND: In einem eigenen Band geht der Autor den Ursprüngen dieses Werkes auf den Grund. Spannend wie ein Krimi. Und wurde vielleicht gar nicht von JS, sondern von CPE komponier?

magazin KLASSIK

Frühjahr 2023

Hervorragend, vorbildlich

Mit der vorliegenden, drei Bände umfassenden Urtextausgabe der Variationen und Fuge über ein eigenes Thema in D-Dur für Orgel, bzw. den Königsfanfaren aus „Fredigundis“ für 14 Blechbläser und Pauken legt Herausgeber Michael Gailit die Latte für eine anspruchsvolle, zeitgemäße Editionstechnik sogleich auf ein sehr hohes Niveau. Nicht ohne Stolz wird darauf hingewiesen, dass erstmals alle Fassungen und alle Stimmen dieser Komposition Schmidts im Druck erhältlich sind. Dazu gehören in Teil 1 a / b neben dem Textteil die Orgelerstfassung von 1916, die Zweitfassung von 1924 und die Ensemblefassungen 1925/1926. Teil 2 umfasst die Dirigier- und Spielpartitur für 14 Blechbläser, optional mit Orgel und Teil 3 schließlich die Stimmen von Blechbläsern und Pauken.

Die verschiedenen Teile, bzw. Fassungen der dreiteiligen Edition sind in Ringbuchbindung ausgeführt, was ein rasches Umblättern ermöglicht. Zeitgemäß sind sämtliche Bände zudem als PDF-Versionen erhältlich. Einen hohen Wert erhält die wohldurchdachte Edition zunächst durch ihren ausführlichen Textteil im Band 1a. Nicht nur der für eine heutige gewissenhafte Edition unverzichtbare Kritische Bericht des Notentexts, sondern zudem ausführliche Hintergrundinformationen werden gegeben. Gerade Letztere sind für das Verständnis der Komposition von großer Wichtigkeit, da diese eine doch verhältnismäßig komplexe Entstehungsgeschichte aufweist. Der Herausgeber hat die Aufgabe, die doch erheblichen Unterschiede der einzelnen Fassungen prägnant darzustellen, hervorragend gemeistert.

Der in der Zwischenkriegszeit zumeist nicht unerhebliche politische Kontext wird im Hinblick auf dieses Werk ebenfalls gebührend berücksichtigt. Neben der Darstellung des Organisten Prof. Franz Schütz, welcher für die Orgelwerke Schmidts eine zentrale Rolle spielte, fehlt es nicht an der Darstellung der beiden Rieger-Orgeln in Musikverein und Konzerthaus als Orte der Uraufführungen der verschiedenen Fassungen der Komposition. Einen wahrlichen Schatz für die klangliche Realisierung auf der Orgel stellen diesbezüglich die in die Edition aufgenommenen Eintragungen von Registrierungen der Erstfassung 1916 dar, deren Herkunft wohl möglich vom Komponisten selbst stammen könnten.

Der Notentext aller Teile der Edition ist vorbildlich gestaltet. Die Wendestellen sind praktikabel angelegt. Im Druckbild entsteht niemals eine Enge oder Gedrängtheit, sodass man als Interpret noch genügend freien Platz für eigene Eintragungen zur Verfügung hat. Sicherlich ist diese Art von Musik nicht für jeden Aufführungsort geeignet, doch ist es höchst erfreulich, mit welcher Liebe zum Detail sich die vorliegende Edition dem Werk Schmidts widmet. Es bleibt zu hoffen, dass in naher Zeit neben den im Vertag bereits erschienenen Ausgaben mit Werken Franz Schmidts noch weitere in dieser Form vorgelegt werden.

Philipp Pelster

Singende Kirche

2025, Heft 1

Spannend

Der zweite Satz der Sonate in C-Dur für Violine solo, BWV 1005 ist eine Fuge, die sogar die „monumentalsten Orgelfugen“ bei weitem im Umfang übertrifft, so der Komponist im Vorwort. Der thematische Bezug zum Pfingstchoral lässt auch an eine verbindende Aufführung mit einem der bei- den Choralvorspiele aus den Leipziger Chorälen BWV 651, 652 denken. Spieltechnisch eine Herausforderung — an der Violine im Original, aber auch an der Orgel in der vorliegenden Fassung. Eine zweifellose spannende Bearbeitung!

Ines Schüttengruber

Singende Kirche 2025/1

Franz Schmidt – Musik für alle

Der Wiener Organist, Herausgeber und Musikwissenschaftler Michael Gailit legt ein dünnes, aber inhaltsreiches Büchlein vor, in dem einmal mehr die Hintergründe ausgeleuchtet werden, die zu Franz Schmidts Punzierung als Nazi-Komponist geführt haben. Der Stein des Anstoßes ist ja immer wieder seine Kantate „Deutsche Auferstehung“; auch die darin enthaltene Fuga solemnis ist mit dem Nazi-Vorwurf kontaminiert, obwohl sie früher und ohne Zusammenhang mit der Kantate entstanden ist.

In seiner Argumentation nimmt Gailit einen Umweg über Schmidts Oper „Fredigundis“ und die damit zusammenhängenden Stücke für Bläser und/oder Orgel, und hier liefert er eine Überraschung. Schmidt bekam zwei Anfragen nach einer festlichen Fanfare; „den so entgegengesetzten politischen Lagern lieferte er exakt das gleiche Stück.“ Die Fanfare erklang im Frühjahr 1925 zweimal an prominenter Stelle, nämlich sowohl bei einer Veranstaltung des politisch weit rechts stehenden „Alldeutschen Verbands“ als auch bei der Maifeier der Sozialdemokraten. Letztere Aufführung „blieb im Schrifttum bisher unerwähnt“, was die spätere Wahrnehmung Schmidts als angeblichen Sympathisanten der rechten Reichshälfte nicht gerade erschwert hat.

Sodann erfährt man alles Wissenswerte über die Kantate, etwa auch dass sie ihren Titel erst nach Franz Schmidts Tod bekommen hat. Die Rolle des prominenten Organisten Franz Schütz wird beleuchtet so wie auch die der anderen Zeitgenossen. Die Broschüre ist ästhetisch ansprechend gestaltet und bietet Faksimiles und Fotographien sowie eine englische Zusammenfassung.

Der Titel der Abhandlung ist doppeldeutig zu verstehen. Schmidt war bereits schwerkrank, als er dennoch und unter großem Zeitdruck an der Kantate weiterarbeitete; Gailit geht davon aus, dass dies Schmidts Ableben beschleunigt hat. Und die „Auferstehung“ war nahezu tödlich für Schmidts Ranking im Repertoire. Gegen diese bedauerliche Fehldeutung des wichtigen österreichischen komponisten ist Michael Gailits Essay eine willkommene Unterstützung.

Peter Planyavsky

Singende Kirche 2025/2

Unbedingt spielenswert

Dem Organisten und Komponisten Michael Gailit sind hier vier Spielstücke gelungen — voll von Ideen, Humor, Witz und Spielfreude. Er vereint dabei Elemente barocker Kompositionen mit dem großen Vorbild der Kompositionen von Johann Sebastian Bach mit Melodien unserer Zeit und Einflüssen aus dem Jazzbereich. Triospiel, Kanon, spielerische Motivik sind wichtige Elemente in den vier Preludes. Originell und unbedingt spielenswert — liturgisch wie auch konzertant!

Ines Schüttengruber

Singende Kirche 2024/4

So g’hert sich’s!

Das Orgelstück „Sghertso“ schrieb Michael Gailit für Susanne Werpechowski und ihre Teilnahme am Jugendwettbewerb Prima la musica. Pandemiebedingt fand die Uraufführung erst im Mai 2021 in Wien an der Orgel der Jesuitenkirche statt. Wer aus dem Titel ein im Wiener Dialekt ausgesprochenes „Es gehört so“ heraushört, liegt absolut richtig. Die Komposition beginnt mit einer durch Pausen strukturierten Tonrepetition im Pedal und entfaltet sich durch Einbeziehung weiterer Töne zu einem prägnanten Motiv, das mit einer schlichten Melodie kontrapunktiert wird. Blockartig werden immer neue Varianten dieser Zellen und Motive miteinander kombiniert, kontrastreich aneinandergereiht und zu einer improvisierten Kadenz mit notierten Elementen geführt. Im Tutti kehrt die Reprise des Hauptmotivs zum ausgangston zurück. Michael Gailit gelingt ein durchsichtiges, abwechslungsreiches und hervorragend gearbeitetes Stück, das zu Gunsten von raffinierten Spielweisen und klanglichen Effekten auf komplexe rhythmische Strukturen verzichtet. Die Komposition steht ganz in der Tradition heiterer Orgeltoccaten der jüngeren österreichischen Orgelmusik. Ein kurzweiliges Stück: So g’hert sich’s!

Johann Simon Kreuzpointner

Singende Kirche 2024/4

Fröhliche Bereicherung

Wie erfreulich eine Bereicherung für dieses Duo-Repertoire hiermit vorliegen zu haben! Michael Gailit bearbeitet Hummels fröhliche Klaviersonate in Es-Dur, op. 13, eines seiner ersten großen Werke. Im ersten Satz steht das österliche Halleluja im Zentrum, im Seitenthema eine akkordische Struktur, die, so der Herausgeber im Vorwort, an „alpenländische Volksmusik“ erinnert. Der Klavierpart ist reich an Läufen und Virtuosität. Als Quellen dienen der Erstdruck der Klaviersonate von 1803, Bayerische Staatsbibliothek München sowie die Bearbeitung für Klavier und Orgel von Felix Richert, Paris 1864. Kompliment zur sehr ansprechenden Ausgabe, einladend, übersichtlich — unbedingt spielenswert!

Ines Schüttengruber

Singende Kirche 2024/4

BWV 565 Edition Bachs Toccata

Edition Bachs Toccata

Ein Schritt in absolutes Neuland

Weiter zu Produkt NOTENBAND und TEXTBAND am Seitenende

200 Jahre Takt 72 falsch

In der ältesten Handschrift fehlt in Takt 72 eine Schlagzeit. Seit 200 Jahren füllen alle Ausgaben die Schlagzeiten 3 und 4 mit einer später erfundenen Passage. Bisher unentdeckt blieb, dass der Kopist Schlagzeit 1 mit einem x markierte und dass an der so bezeichneten Stelle das Fugenthema vervollständigt werden muss.

Älteste Handschrift vorrangig

Die Abweichungen in allen weiteren Abschriften sind kreative Einfälle der Kopisten, erfreuen sich aber der Sympathie der Herausgeber. Die kritisierte Einfachheit des Werkes wird durch Missachtung der Notation verschärft.

Titelseite fraglich

Der einzige Hinweis auf Johann Sebastian Bach als Autor (1685-1750) ist die Titelseite der ältesten Abschrift. Diese jedoch stammt nicht vom Kopisten des Werkes, sondern von einer Person, die weder mit Notationskonventionen noch mit dem Werk vertraut war.

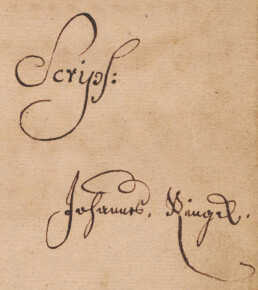

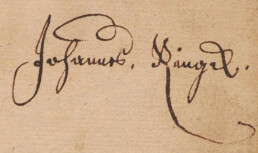

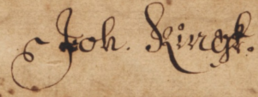

Kopist fraglich

Die Signatur auf der Titelseite „verfasst von Johannes Ringk“ zeigt eindeutig nicht die Handschrift Ringks. Ringk hatte vielmehr die Vorlage verfasst und seine Signatur wurde von dieser mitkopiert.

Komponist fraglich

Die Zuschreibung an Johann Sebastian Bach wurde beharrlich tradiert und rettete das Werk vor dem Vergessen. Adolf Bernhard Marx, der führende Theorielehrer seiner Zeit und 1833 erster Herausgeber der Toccata, vertrat öffentlich eine Datierung des Werks in die Zeit nach Bach.

Jugendwerk fraglich

Die Forschung ordnet die Toccata in die Jugendzeit Johann Sebastian Bachs ein. Merkmale, die nicht zu seinem sonstigen Schaffen passen, werden mit jugendlicher Unerfahrenheit erklärt.

Motivisch-thematische Arbeit

Die Noten lassen in allen 143 Takten motivisch-thematische Arbeit erkennen. Der Textband der Edition erläutert dies detailliert mit farbigen Notenbeispielen. Die Zuschreibung an Bach verhinderte die Erkenntnis.

Gegenteil von unerfahren

Erst Joseph Haydn (1732-1809) gilt als Entwickler der motivisch-thematischen Arbeit. Definiert erscheint sie erstmals 1802 im Musiklexikon von Heinrich Christoph Koch. Die Vielfalt der Verarbeitung in der Toccata spiegelt großes Können wider.

Wagner-Orgel Marienkirche Berlin

Das instrumentale Umfeld ist die Wagner-Orgel der Berliner Marienkirche. Die Orgel besaß zu keiner Zeit das tiefe Cis, das in Takt 2 vorkommt. Aufführungen der Toccata an der Orgel sind mehrfach dokumentiert.

Amalien-Orgel Berlin

Die erste Hausorgel von Prinzessin Anna Amalia von Preußen im Berliner Schloss besaß auf beiden Manualen und im Pedal das große Cis. Die Orgel befindet sich heute in der Kirche Zur frohen Botschaft in Berlin-Karlshorst.

C. P. E. BACH (1714-1788)

Bei der Autorenfrage rückt der zweitälteste Bach-Sohn ins Zentrum. In seinen Werken kommen sehr ähnliche Motive und Passagen vor. Motivisch-thematische Arbeit spielt bei ihm zunehmend eine Rolle. Die Toccata könnte ein Experiment an der Amalien-Orgel gewesen sein, um neue Kompositionsverfahren auf der Orgel auszuprobieren.

BWV 565 Die Entdeckung

Toccata und Fuge d-Moll, BWV 565

.

Was Sie wissen sollten

Anordnung der Noten

Der Ansatz der Analyse ist die Anordnung der Noten. Ob Bach oder nicht Bach, ob Violine oder nicht Violine, ist komplett egal, unwichtig unbedeutend. Wichtig ist nur, genau zu verstehen, wie die Noten angeordnet sind. Dann kann man nur noch staunen.

BWV 565 Kopist Johannes Ringk

Toccata und Fuge d-Moll, BWV 565

.

Was Sie wissen sollten

Falsch abgebogen

- Der Schreiber der ältesten Handschrift der Toccata war Johannes Ringk.

- Ringk soll mit 13 Jahren eine Kantate Bachs kopiert haben, da am Titel der Kantate unter seinem Namen „Anno 1730“ steht.

- Ringk soll mit 13 auch die Toccata kopiert haben.

- Ringks Kopiertätigkeit endete 1740 mit der Übersiedlung nach Berlin.

- Alle Signaturen mit Johannes Ringk stammen von derselben Person. Unterschiede im Schriftstil sind auf die persönliche Entwicklung der Handschrift zurückzuführen.

Richtiggestellt

- Ringk unterschrieb stets mit Kanzlei, nicht mit Kurrent. Er kürzte den Vornamen immer mit „Joh.“ oder „J“. Scripsit kürzte er immer mit „Sc.“.

- Es fehlt am Titelblatt der Kantate BEWV 202 das Markenzeichen „Sc.“, Die Unterschrift ist vom restlichen Text sehr verschieden. Der eingetragene Komponistenname „Pach“ wurde offensichtlich mündlich mitgeteilt.

- Ringk hatte nicht die älteste Handschrift verfasst, sondern die Vorlage dazu. „Scrips: Johannes Ringk“ stand auf der Vorlage der Toccata und wurde mitkopiert.

- Zehn von 22 online zugänglichen Unterschriften „Johannes Ringk“ stimmen in allen Merkmalen bei Signatur, Handschrift und Notation überein. Die anderen Quellen können nur von anderen Personen stammen.